Zygmunt Bauman è un filosofo e un sociologo contemporaneo polacco di origini ebraiche che ha studiato a fondo la fase di transizione dalla modernità alla postmodernità e che, sulla scorta degli studi compiuti che gli hanno procurato fama e notorietà internazionale, sostiene sia in atto un processo di destrutturazione delle istituzioni, fenomeno che lui chiama società liquida. La società liquida – che alligna nel mondo occidentale, largamente dominato dalla psicanalisi, dal marxismo, dallo strutturalismo ed invischiato in una crisi organica di un welfare statale che ha ormai costi impossibili – sarebbe una società nella quale sia le relazioni sociali (cioè i rapporti politici, religiosi, di lavoro e di famiglia) che quelle personali (il tener fede alla parola data, l’avvertire il senso del dovere, l’avere fiducia nel prossimo, il coltivare impegni civici e politici) sono deboli o assenti, sono comunque relazioni prive di consistenza e di durata. Si assumono comportamenti e valori aprioristicamente dogmatici e standardizzati e si assorbono passivamente usi e consuetudini o modelli culturali e di condotta in un certo senso omogeneizzati.

La vita – occorre ammetterlo – scorre veloce e non sempre (o quasi mai) ci si ferma a pensare. Mancano o sono assai scarsi uno spirito critico e la capacità riflessiva. Sbocco fatale, secondo Zygmunt Bauman, è la spersonalizzazione e l’alienazione degli individui. Viviamo in tempo reale e siamo bombardati 24 h al giorno da notizie che, essendo loro stesse impacchettate in tutta fretta, non é infrequente siano male confezionate benché non si possa escludere che esse siano, da noi, peggio assorbite, non sempre razionalmente comprese e difficilmente metabolizzate, il giorno dopo probabilmente già dimenticate. Per quanto ci compete contribuiamo attivamente più che non a produrre notizie a creare almeno una moda e una tendenza. I telefonini ed i vari supporti elettronici in circolazione sono, giorno e notte, in servizio permanente effettivo e danno la misura di un nuovo modo di comunicare. Nel quale, peraltro, il linguaggio usato è prevalentemente monosillabico e spesso impiega acronimi che, risultando essere la contrazione alle sole iniziali di altri nomi, si prestano a risparmiare tempo (sembra che di acronimi ce ne siano oltre 5 milioni al mondo oggi). Parlare o conversare a monosillabi, dicendo cioè solo il minimo indispensabile, tipico dei messaggi, telefonici e non, può essere indice di encomiabile laconicità o di lodevole essenzialità ma può anche manifestare l’incapacità (che presto o tardi si trasforma in deprecabile consuetudine) di esprimere più di un solo pensiero alla volta o, peggio ancora, una totale inadeguatezza ad articolare un discorso completo o, comunque, a costruire un argomento appena più complesso. In realtà con i telefonini (ma non solo) si parla tanto, forse troppo, e si rischia di perdere conoscenza della lingua italiana ed eloquenza. Più in generale, si ragiona poco. Di fatto, non si capisce più niente e si accetta con estrema superficialità qualsiasi cosa. Non sono allora la paura, l’incertezza, la CONFUSIONE i sentimenti oggi più diffusi? Al massimo, non si va oltre una strenua difesa della propria serenità o la tutela della propria privacy, ultimo baluardo di una vita passabilmente tranquilla che abdica tuttavia alla libertà non meno che alle responsabilità. È la politica dell’appeasement, cioè della pacificazione anche a costo di qualche concessione che richiama alla memoria le offerte fatte da Chamberlain e Daladier a Hitler prima della seconda guerra mondiale, sperando ed illudendosi di scongiurarla, è il tutto va nel migliore dei modi del credulone Candido nell’omonimo racconto di Voltaire che canzonava così le dottrine ottimistiche dei saggi del suo tempo. Se d’altronde non si riflette più di tanto sui problemi della vita può ben essere si creda di vivere nel migliore dei mondi possibili. È uno stato di esaltazione fatale, è il desiderio di vivere nella fine della storia, è l’incapacità ed il rifiuto di affrontare la realtà. È un’impostazione manichea di radicale antitesi fra bene e male, costruita per trovare sempre e facilmente un qualche diavolo cui addossare le cause e le colpe dei nostri guai: il riscaldamento globale o il nucleare, le streghe, gli untori o i Saggi di Sion, gli imperialisti o il capitalismo occidentale. Si finisce con il credere che le disgrazie ci capitino solo perché frutto di un’infernale cospirazione a nostro danno. Purtroppo il catastrofismo in ogni campo è illusorio ed ha come rovescio della medaglia una totale irresponsabilità: non trovando le cause vere non riuscirà nemmeno mai ad individuare i rimedi corretti.

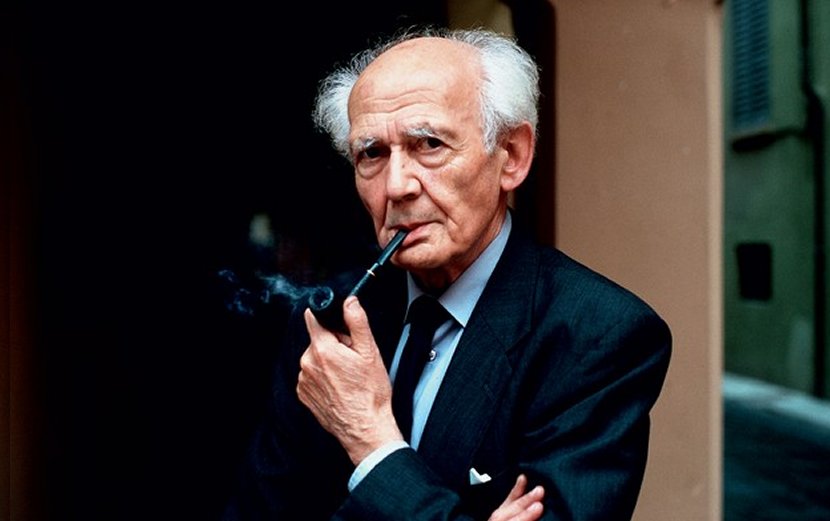

Foto Luciano Lama ***

Mancano, come detto, spirito critico e capacità riflessiva. Un esempio: nel 1977 il segretario generale della CGIL Luciano Lama aveva solennemente affermato che il salario é la variabile indipendente del sistema. In realtà era solo una solenne sciocchezza (mancanza di spirito critico, perché prima di parlare bastava leggesse MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi: La grandezza dell’accumulazione [di capitale] è la variabile indipendente, la grandezza del salario quella dipendente) e lo stesso Lama l’avrebbe più tardi riconosciuta quale fandonia gesuitica detta a fin di bene. A me non sembra però così rilevante la ritrattazione del sindacalista (un novello Pangloss, dal greco tutto lingua, nel racconto di Voltaire precettore dell’ingenuo Candido) quanto, piuttosto, il fatto degli sciocchi sempliciotti che da subito gli avevano creduto e che senza ravvedersi (per mancanza di capacità riflessiva, a fronte di chi già aveva raccontato loro solo frottole) hanno continuato a credergli anche poi. Malgrado il tanto tempo passato da allora nulla é cambiato. Sul fondamento dello stesso principio di Lama infatti il segretario generale della UIL Luigi Angeletti ha avanzato recentemente una dichiarazione riferita a FIAT: Un calo della produzione è inaccettabile. Corbelleria che si smonta dialetticamente osservando che non potendosi dire, per ovvi motivi, Un calo della vendita [causa vera della crisi dell’auto in Italia e in Europa] è inaccettabile, non ha senso prendersela con il produttore (che ne subisce incolpevolmente solo l’effetto). Corbelleria che si smonta tecnicamente analizzando due dati fondamentali dal bilancio consolidato del gruppo FIAT 2011 (comprende anche la Chrysler che da due soli anni, da quando c’è Marchionne, ha utili per supportare persino le perdite italiane) e cioè: vendite e costo del venduto. Stabilito che quest’ultimo é ca. l’85% del venduto (costo per un’impresa industriale che a me pare assai elevato, ma non disponendo di elementi sufficienti mi astengo dal giudicare) e derivata un’ipotetica equivalenza fra costo di produzione e costo del venduto – che tecnicamente non è proprio corretta perché fra di loro fa da ammortizzatore nel breve termine il magazzino, che aumenta con la maggior produzione e si svuota con la maggior vendita – si può argomentare che la riduzione delle vendite pareggia il profitto lordo industriale quando le vendite si riducono del 15% e che la previsione è, fra l’altro, molto più ottimistica della reale contrazione del fatturato FIAT 2012. Senza contare poi la necessità che il profitto lordo copra spese generali ed oneri finanziari rendendo ancora più precario il quadro illustrato ai fini dell’utile finale.

Spiace, ma Un calo della produzione è inaccettabile è espressione meramente apodittica. Tende a dimostrare la verità di un principio per mezzo del puro ragionamento ma non solo non fornisce prove di quanto sostiene, nemmeno promuove alcun ragionamento. È un semplice, saccente slogan. Buono per i creduloni, accettabile solo da chi non vuol riflettere, dogma per chi vuol ciecamente credere.

Foto Raffaele Bonanni ***

Il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni ha suggerito alla FIAT di incontrare al più presto le c.d. parti sociali (fra l’altro, l’incontro è già avvenuto ma non pare abbia sortito benefici). L’invito era stato ripetuto anche da Maurizio Landini, segretario dei metalmeccanici CGIL. Credo che si sia tutti concordi nel ritenere la richiesta del tutto corretta. Dialogare, colloquiare, aprire un tavolo, incontrarsi è uno dei fondamenti dell’assemblearismo che al giorno d’oggi spopola ma la pratica è unicamente un inutile perditempo. Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur (Sagunto cade e a Roma ancora si discute). Prescindendo da questa valutazione, però, francamente, perché deve essere così? Perché lo Stato deve avvertire l’esigenza di interpellare i sindacati (che siano quelli dei lavoratori o che sia Confindustria poco cambia) e di collocarli al livello del governo e con essi discutere da pari a pari? Perché qualcuno deve godere di una doppia rappresentanza alla conduzione del Paese: il politico che ha votato ed il sindacalista che lo tutela? Siamo nella Fattoria degli animali descritta da George Orwell, Paese di giustizia somma dove tutti gli animali sono uguali ma ce n’è qualcuno più uguale degli altri. È di nuovo, a ben vedere, la politica dell’appeasement, della pacificazione anche a prezzo di qualche concessione.

Foto Carl Popper ***

È forse il pizzo da pagare per avere la pace sociale. Di sicuro é la morte della democrazia che si avviluppa e si imbroglia sulla domanda: chi ha diritto di comandare? A me sembra più costruttivo, incidentalmente, il quesito posto dal liberalismo: come limitare il potere di chi comanda? già oltre 200 anni fa aggiornato da David Hume: Quando disegnate una costituzione partite dall’ipotesi che al potere andranno i malvagi, non perché ciò sia inevitabile ma perché è possibile, e molto più recentemente rivisto e corretto da Karl R. Popper: come impedire che governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno? opinioni entrambe profondamente liberali, addirittura profetiche, se vogliamo, ai nostri tempi.

I governi hanno sempre usato il meccanismo degli aiuti alle imprese, spendendo e sprecando soldi pubblici, una pretesa di matrice progressista che fa venire l’orticaria. Si veda ad esempio il Sulcis che da quasi 40 anni produce carbone scadente o da quasi 20 anni alluminio con energia elettrica, sua principale materia prima, a bassissimo prezzo perché lo Stato in pratica gliela regala. È stato calcolato che, se quei soldi fossero andati ai minatori della Carbosulcis o ai dipendenti dell’ALCOA, ogni lavoratore avrebbe avuto una dote di 1 miliardo di lire, avrebbe goduto una rendita mensile di ca. 1.400 euro per 20 anni, a fine periodo il capitale sarebbe rimasto intatto e non sarebbe oggi alle prese con l’incubo di perdere il lavoro. Allo stato attuale, nel merito, la Commissione Europea ha sentito l’obbligo di chiarire che il privilegio é contrario alla normativa sugli aiuti di Stato e l’ALCOA, di rimando, ha sentito l’obbligo di specificare che la produzione di alluminio in Sardegna senza quei vantaggi non potrà mai più essere competitiva. Essendo una multinazionale diffusa in tutto il mondo la società americana non ha alcuna difficoltà a trasferirsi altrove e a chiudere il suo impianto di Portovesme. Non è il caso, per il nostro Paese, di allarmarsi o di crearsi soverchie preoccupazioni. Alla fine, non ci sarà comunque problema. Potremo stare tranquilli. Per quanto siano soldi buttati, non è difficile prevedere che lo Stato continuerà negli aiuti e che il Sulcis seguiterà a sperperarli. Giunge puntuale sulla questione anche Luigi Angeletti: La Fiat dovrebbe fare investimenti e non chiedere aiuti. Doppia orticaria. Primo, si dice (loro) dovrebbero fare, mai che si dica (noi) dovremmo fare. Secondo, é vero: tutti i governi perché il cliché per tutti è progressista, il liberalismo in Italia non avendo mai avuto patria, schiacciato fra il pauperismo cristiano ed il rivoluzionarismo illuminista e socialista, per utopici principi religiosi o per irrealistiche ricette ideologiche, hanno sempre procacciato aiuti à gogo.

Circa il problema degli aiuti alle imprese una considerazione é necessaria. Non si può dire che gli ideali cattolico e socialista siano particolarmente inclini a favorire l’impresa privata. L’ideologia socialista, intanto, si fonda sulla preminenza assoluta dello Stato e non è chi non veda, dato che l’azione umana é una scelta dei mezzi in vista del conseguimento di determinati fini, che solo chi possieda tutti i mezzi (lo Stato) sia in grado di stabilire altresì quali fini siano in realtà da perseguire. Inoltre, poiché la proprietà pubblica dei mezzi di produzione impedisce la formazione dei prezzi cosicché, senza un meccanismo per la formazione del prezzo, il calcolo economico diviene impossibile o, detto in altri termini, fa mancare il mercato, l’iniziativa privata non ha, con il socialismo, alcuno spazio per farsi strada, l’impresa privata trovandosi perciò soffocata dal pregiudizio ideologico e negata dalla pratica economica. Con il cattolicesimo l’ideologia socialista condivide il concetto di bene comune, anche se ciascuno può intendere la nozione a modo suo tanto che il principio è stato un tratto distintivo persino del nazismo la cui filosofia economica si può riassumere nella Gemeinnutz geht vor Eigennutz (il bene comune ha la preminenza sul profitto privato). Ciò basta ed avanza per evidenziare quanto dissimili e al tempo stesso quanto coincidenti possano essere i punti di partenza e di confluenza del termine bene comune. Occorre ricordare, d’altra parte, come i Vangeli, per quanto non si applichino espressamente ad alcuna questione sociale, siano frequentemente letti come fossero mossi da malcelata acredine verso chi possiede beni terreni. Ha scritto Nicolas Gomez Davila, scrittore colombiano: Se oggi i domenicani, per convertire le moltitudini, consigliano la fucilazione popolare dei ricchi in luogo dei roghi inquisitoriali degli eretici, i gesuiti, da parte loro, con lo scopo di adattare il cristianesimo al mondo, invece di giustificare come un tempo le bramosie borghesi, propongono di legittimare le invidie proletarie. Cattolici e socialisti condividono una certa qual filosofia socio-economica e, inoltre, hanno in mente di sostituire alla superficialità e all’egoismo degli esseri umani la saggezza di un’autorità a loro avviso infallibile. La Chiesa per i primi, lo Stato per i secondi. Impresa per un certo verso disperata se da ciò si attendono risultati positivi ma della quale occorre in ogni caso tener conto.

Il cattolicesimo, per cercare di superare sia il capitalismo che il socialismo, a più riprese si è orientato verso la sussidiarietà (è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità ma è altrettanto ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare, enciclica di Pio XI, Quadragesimo Anno [15 maggio 1931], n. 80, con dettato ripetuto dalle encicliche più recenti, Mater et Magistra del 1961, Pacem in terris del 1963 e Centesimus Annus del 1991), che è un interessante principio relazionale avente l’obiettivo di stabilire rapporti di indirizzo tra diversi livelli territoriali di governo di modo che fra statualità e società civile non ci sia conflitto ma collaborazione. Fra il principio di sussidiarietà come formulato dalla dottrina cattolica e la sussidiarietà laica, diciamo, di stampo prevalentemente anglosassone, è bene sottolineare però una specifica differenza perché questa seconda si accosta al principio di sovranità delle sfere di derivazione liberale e cristiana. Entrambi rifiutano lo statalismo che occupa spazi impropri ma quello liberale esclude insieme qualsiasi supporto (di qualsiasi natura), mentre quello cattolico auspica che lo Stato fornisca una sostegno ai corpi intermedi (leggi Chiesa). Il socialismo si è rivolto di preferenza al mondo delle cooperazione, non disdegnato nemmeno dai cattolici, creando una catena di cooperative, fondate originariamente su valori di autosufficienza, di responsabilità sociale, di uguaglianza e di solidarietà, pensate per dare soccorso ai poveri e agli esclusi ma, oggi, potenti al punto da non sempre potersi distinguere ormai dalle ordinarie società commerciali e, malgrado ciò, mantenendo su di sé il giudizio benevolo proprio del fine umanitario della mutua assistenza ma pure trattenendo notevoli agevolazioni fiscali benché dai giustificanti criteri ispiratori iniziali si siano parecchio allontanate. In buona sostanza, l’intervento del soggetto privato in campo sociale ed economico è accettato e sovente addirittura persino gradito quando la sua attività si esplica e si mantiene nel settore dell’associazionismo (sussidiarietà e cooperazione) e del volontariato, se è avviato al no profit oppure risulta incanalato verso le c.d. ONG, organizzazioni non governative. In definitiva, se perde in buona misura la sua connotazione personale per tradurre nella vita politica, economica e sociale una concezione globale dell’essere umano e della società che premia il collettivo a scapito dell’individuo. Non sembra essere ben chiaro, anche per la novità dell’orientamento e per la difficoltà di una dimostrazione siffatta, se l’eticità di queste strutture associative debba essere una semplice propensione dell’animo o una modalità di comportamento che traduca soprattutto nella pratica economica e sociale un cogente obbligo morale.

Le linee di pensiero testé tratteggiate inducono a ritenere che, fra pubblico e privato, una chiara predilezione vada a favore dell’impresa pubblica che può eventualmente essere condotta dalla Chiesa o diretta dallo Stato. Purtroppo per l’impresa pubblica, questa in genere non guadagna ma, spesso, perde. Perderà per nepotismo, per corruzione, per assistenzialismo, per negligenza o per indolenza o per cento altre cause, ma, il più delle volte, perde. Perciò va aiutata. Ecco la retorica del salvataggio come insegnano Alesina e Giavazzi nel loro libro dal titolo sintomatico ma contraddittorio Il liberalismo é di sinistra (?!?). L’interesse per l’impresa privata sorge se e solo quando essa sia in procinto di cessare l’attività o di fallire perché é in quei frangenti che si rischiano posti di lavoro. Da tutto ciò deriva la mentalità distorta degli aiuti più sopra per sommi capi delineata.

Lo Stato fondato sulla Costituzione (più bella del mondo, il va sans dire) è arcaico e impedisce vere riforme, non dà al governo alcun potere che lascia a partiti, sindacati e alla magistratura. Aspettiamoci dunque ancora anni di violento marasma politico. In punta di diritto si può dire, da questo punto di vista, che i giudici abbiano pronunciato delle sentenze perfette sia per fermare l’ILVA di Taranto che per imporre a FIAT l’assunzione di 145 operai graditi alla CGIL. Giuridicamente ineccepibili. Chi dice il contrario merita una querela. Però, se mi è permesso avanzare una considerazione, al di là di quel formalismo giuridico, di quel risolvere il giudizio in termini di processo, di quel rigetto della responsabilità del giudizio sulla norma, di quella forma che prevale sulla sostanza che segna il distacco del processo dal diritto come sosteneva Salvatore Satta nel suo famosissimo Corso di diritto processuale civile:

- se l’ILVA alla fine chiuderà ci saranno 20.000 lavoratori a casa, disoccupati e, quindi, 40 o 50 mila persone cui potrebbe mancare il necessario per sopravvivere. A bocce ferme, ci si potrà amleticamente chiedere se é meglio morire (dopo, eventualmente) di cancro o se morire (prima, sicuramente) di fame

- se vogliamo le imprese eterodirette dal giudice o dal sindacalista e non dai suoi dirigenti la FIAT potrà preferire l’America dove le fanno non la guerra ma ponti d’oro, dove é Obama ad andare da Marchionne per ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto per salvare Chrysler e non é il giudice a convocare in Tribunale Marchionne. O la Cina che le ha messo a disposizione uno stabilimento di 730mila mq. per produrre la nuova Fiat Viaggio o persino il Brasile che la finanzia generosamente e sopratutto non la sfotte disquisendo sui furbetti cosmopoliti come qui da noi. L’alternativa è di stoicamente continuare ad accumulare sempre più autovetture sui piazzali della fabbrica. Per volare verso il fallimento.

Riflettiamo un istante. L’industria dell’acciaio a Taranto esiste da 51 anni, ha sempre prodotto acciaio e in qualche modo l’acciaio inquina. Nei primi 34 anni di gestione ITALSIDER pubblica. Negli ultimi 17 in mano ai Riva. Non ha mai coltivato rose. Lo stabilimento ha dalla sua l’Autorizzazione integrata ambientale che il governo ha rilasciato sapendo che lavorava l’acciaio e che inquinava. Ci accorgiamo adesso che inquina maledettamente? Se i non assunti FIAT lo sono stati perché discriminati in negativo occorrerà ammettere che ve ne siano stati altrettanti discriminati in positivo e che questi non sarebbero stati assunti senza la discriminazione che li ha favoriti a danno dei primi. I discriminati in negativo devono essere assunti – hanno detto i sindacati – perché è una questione di giustizia ma sarebbe – dicono ora i sindacati – un abominio licenziare anche gli operai che verranno sostituiti. La realtà però è che in Italia, anche se non lo si dice più apertamente, si continua a pensare che ancora oggi il lavoro sia la variabile indipendente di Lama. Come si può supporre altrimenti possibile assorbire un 7% in più della forza lavoro complessiva di Pomigliano senza danni? In un periodo di vistosa crisi? Chi paga? FIAT, certo. Ma fino a che punto potrà pagare? Non importa, se FIAT anche rischiasse di saltare per aria ci sarebbe il ricorso allo Stato che é pur sempre un pozzo senza fondo: prima all’occorrenza si stampava moneta, ora è anche più semplice, basta un ritocco alle imposte e i soldi saltano fuori.

Il futuro con queste premesse si prospetta sereno per i lavoratori, protetti da leggi garantite da sindacati e giudici ed essi potranno vivere nel migliore dei mondi possibili evocato da Voltaire. Già siamo riusciti a scansare le installazioni nucleari anche se ci costa molto di più senza poter sfuggire, per via del mancato controllo che è in mani altrui, il rischio di incidenti per i tanti impianti collocati troppo a ridosso dei nostri confini e con il risultato di partecipare alle spese per tenere in vita l’Euratom (Comunità europea dell’energia atomica) senza goderne i frutti dato che stiamo perdendo le conoscenze che sinora avevamo acquisite, atteso che nessuno in Italia ha ormai più interesse a studiare l’atomo, poiché gli studi che contribuiamo a pagare non potranno mai riguardare l’Italia che per principio rifiuta l’energia atomica. Le imprese, per contro, che per definizione sono viziose, discriminano i lavoratori che sfruttano, sono insofferenti alle leggi e criminalmente inquinanti, si dovranno bandire. È l’imbroglio illuminista di Jean–Jacques Rousseau che, per educare Emilio, lo porta in una foresta perché solo lì la vita è pura, onesta, non corrotta dalla società. Da allora vi è sempre stata gente che ha valutato come dannoso lo sviluppo industriale ed ha proposto un ritorno a una vita agreste, pulita, sana e frugale, anche se, in concreto, é poi sempre stata felice di approfittare dei progressi della medicina e di godere di tutte le comodità della modernità. Si tratta di gente che non guarda in faccia la realtà. Dove si é scelta l’industrializzazione e la modernizzazione, di fatto, gli uomini oggi sono più sani, vivono più a lungo e, di norma, l’amministrazione pubblica è migliore e la corruzione minore. Nei Paesi scandinavi, ad esempio, gli ecologisti non hanno demonizzato le industrie ma hanno valorizzato ed usato le tecniche di quelle più avanzate per combattere l’inquinamento. Giusto il contrario di ciò che accade dove si è rifiutato il moderno e si finisce con l’avere un’agricoltura povera, un’industria arretrata e inquinante e, in campo sociale, una società mal amministrata, più ingiusta, dove c’è prevaricazione e corruzione.

Peccato che con le imprese si caccerà pure il lavoro. E’ bene ricordare che solo l’impresa crea posti di lavoro. Non il politico, non il sindacalista, non il giudice. Non dominerà più la logica del profitto come ha messo ideologicamente in sentenza il gip di Taranto. Forse impazzerà la logica della perdita. Fiat justitia, pereat mundus. Che confusione!

P.S. Smettiamola di esecrare il profitto. Non è con le perdite che si potrà garantire la crescita di cui tutti parlano e straparlano. Smettiamola di disprezzare la ricchezza. Woody Allen diceva: Il denaro non dà la felicità. Figuriamoci la miseria. Come dargli torto?

© Carlo Callioni 2011