Un principio che gode di una risonanza eccessiva negli studi economici (l’economia è in grado di sovrastare ogni altro valore umano) deriva dalle teorie di Carlo MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi. Si tratta di un concetto assai diffuso nel pensiero economico e ampiamente sopravvalutato.

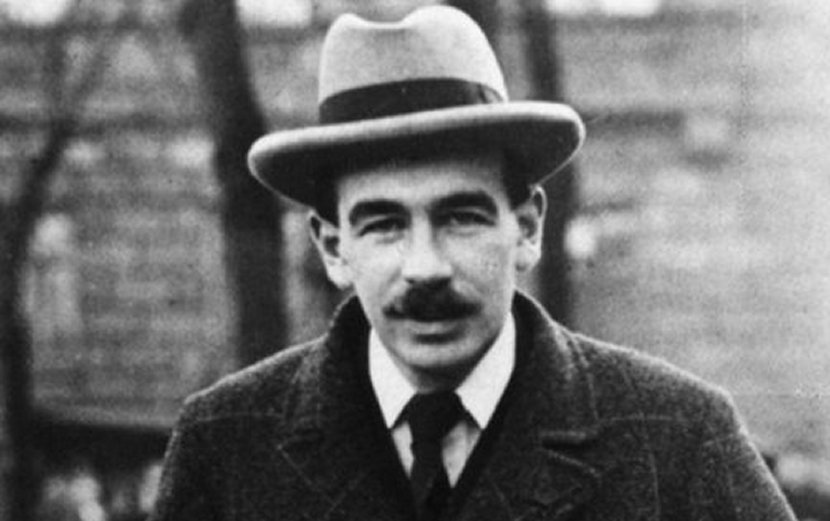

John Maynard KeynesJohn Maynard Keynes, primo barone Keynes di Tilton (Cambridg... Leggi aveva escogitato una proporzione fissa, che aveva chiamato moltiplicatore, tra la produzione di beni di investimento e quella di beni di consumo cosicché – ovviamente, si tratta di una semplificazione puramente discorsiva – dalla quantità di investimenti si poteva giungere a determinare il reddito della nazione. Un giuoco, quasi, da ragazzi, insomma. Non tutti lo capivano, ma tutti ad esso, volentieri, si adeguavano. Agli industriali e ai commercianti il congegno piaceva perché permetteva loro di aumentare i prezzi con una certa, discrezionale, libertà di azione. Ai sindacati l’ipotesi interessava per il fatto di poter scansare i contraccolpi legati alla possibile riduzione delle paghe quando c’era disoccupazione. Un po’ per tutti, a dire il vero, era una manna. Se spendere, già di per sé, non era peccato, ci si trovava su di una buona strada; se, in più, spendendo, si contribuiva anche al miglioramento dell’economia, c’erano ottime ragioni per pensare ad una vera e propria pacchia.

La sua Teoria generale, formulata partendo dalla disperata situazione creatasi con la crisi del 1929 che é passata alla storia e si pretende abbia rappresentato un fallimento del capitalismo liberista ma che, in realtà, è uno straordinario insuccesso dello Stato in campo monetario, fu abbondantemente utilizzata dai politici come giustificazione teorica alla loro propensione a sperperare denaro pubblico che, nel caso di specie, forniva altresì una non richiesta ma assai gradita espansione al loro potere. Atteso che, nei periodi di crisi, bastava investire per aumentare il reddito del Paese, l’investimento con soldi pubblici trovava un alibi scientifico eccellente e induceva facilmente una generale irresponsabilità. KeynesJohn Maynard Keynes, primo barone Keynes di Tilton (Cambridg... Leggi, garantisce l’economista Sergio RicossaSergio Ricossa Sergio Ricossa (Torino, 6 giugno 1927 – Tor... Leggi, aveva lodato l’individualismo, la miglior tutela della varietà della vita, ma lodandolo gli aveva tolto forza morale. Prima, esisteva la morale, cioè il perfezionamento dell’individuo, affare personale e privato, e la morale era uguale per tutti. Dopo, la morale non c’era più, ne aveva preso il posto la politica, il perfezionamento della società, e ciascuno intendeva la politica diversamente dagli altri. Le medicine keynesiane, come erano comunemente intese, oltretutto, avevano sull’economia un effetto placebo ma producevano il danno certo dell’inflazione.

I più benevoli dicono che quel che conta oggigiorno sono i soldi e che l’economia é l’incontrastata piattaforma su cui si può costruire la vita reale. I più ideologizzati, o i più radicali, vanno ben oltre e non disdegnano di indicare addirittura nell’economia la fonte e l’origine di tutti i mali dato che esalterebbe l’egoismo individuale e indurrebbe ad un edonismo tipicamente capitalista. L’economia, infatti, finirebbe con il puntare le proprie fortune esclusivamente sull’abominevole profitto troppo spesso, però, e troppo disinvoltamente, confuso nell’ampio e negativo significato di proditoria speculazione, che avrebbe luogo a costo dello sfruttamento e dell’oppressione dell’uomo (atteso che se il profitto é benefico, di lungo termine e di programma, la speculazione é, al contrario, tipicamente di breve termine, di rapina e sempre nociva).

Tutti quanti, inoltre, ritengono che la spiritualità sia stata, per converso ed oltre misura, sacrificata al dio denaro e la ragione sia stata artatamente degradata – da attività contemplativa ad attività utilitaristica e pratica, rivolta unicamente a dominare la natura, e, con la natura, gli stessi uomini – al punto da giustificare persino l’affermarsi di gruppi eversivi di violenza come radicale ed estrema arma da portare contro il nemico di sempre: la società borghese. Che si tratti allora di rivoluzione permanente o di lotta continua o di teoria della liberazione, in fin dei conti, poco importa, ma in poco, a dire il vero, anche differisce. Tutto ciò dà spazio ad un’ottica errata, fondamentalmente ed irrimediabilmente inadeguata e dannosa e ciò perché, se vi fosse degenerazione nel comportamento economico dell’uomo, sarebbe semmai l’uomo, e non l’economia, da correggere. Se si avesse, infatti, utilizzo dei principi economici come strumento servile di potere non sarebbe la scienza economica ad esserne responsabile ma sarebbero, caso mai, coloro i quali detengono o sfruttano quel potere. Niccolò Machiavelli – che con Il Principe, il suo grande capolavoro, evidenziò quali capacità sarebbero da coltivare, quali furbizie dovrebbero applicarsi, quali intrighi dovrebbero mettersi in atto o quali virtù sarebbe opportuno rendere palesi nell’uomo per conseguire potere e per avere successo – morì povero e, certo, non seppe praticare per sé quanto suggeriva. Ciononostante, fu perseguitato dalla Chiesa – perché, nel suo tempo, la cultura non strettamente confessionale non poteva avere riconoscimento e doveva essere in ogni modo contrastata per rappresentare un potenziale pericolo per una doverosa integrità della fede ma, forse, anche perché molte delle qualità politiche indicate dal Machiavelli erano proprie degli uomini di Chiesa dell’epoca – che su di lui esercitò un ribaltone pseudo–logico. L’errore, a mio modesto parere, era di rendere oggettivo ciò che é, invece, meramente soggettivo, lo stesso del diritto sovietico che aveva saputo coniare il nefasto principio della colpa oggettiva. Essa poteva dare spazio a confessioni sostenute da voci, da rivelazioni, da opinioni non necessariamente provate, come già era capitato con i famigerati Tribunali della Santa Inquisizione, cosicché, creatosi l’ambiente adatto, il giudice di Mosca finiva con l’essere non il terzo che giudica, essendo imparziale ed indipendente dalle parti, ma colui che realizzava nel giudizio la volontà della pubblica accusa. L’errore di queste posizioni estremiste sta nel non tener conto della natura dell’Uomo, Una specie contraddistinta dall’attività simbolica, da desideri, da speranze, da sogni, da intelligenza creativa, tutti bisogni cui é tanto necessario dare alimento quanto a quelli concreti dell’ossigeno, del cibo, del sonno. Karl MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi era uomo privo di una sia pur minima sensibilità psicologica e antropologica, e le catastrofiche conseguenze, proprio dal punto di vista della dimensione umana, provocate dalle sue teorie ovunque sono state messe in atto, ne sono la più evidente dimostrazione. Fatto grave per chi ha la pretesa di trattare di scienza economica ma coerente, in realtà con il credo marxista che, ad un tempo, é sostanzialmente contro la scienza – atteso il ruolo subordinato che, al massimo, MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi le aveva assegnato di presupposto della prassi politica – o l’accetta come mero elemento in modo riduttivo subalterno, unicamente in veste di garante del materialismo prospettandosi – così nel pensiero della nota studiosa israelita Hannah ArendtHannah Arendt Hannah Arendt (Hannover, 14 ottobre 1906 – N... Leggi – l’uomo solo quale ente sociale. Il principio di Carlo MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi sul primato dell’economia era sbagliato ma il mondo occidentale attuale non sembra in grado di sconfessarlo. Pare anzi addirittura intenda accettarlo ed elevarlo a principio e verità immutabile.

D’altra parte, secondo Nicola AbbagnanoNicola Abbagnano (Salerno, 15 luglio 1901 – Milano, 9 sett... Leggi, la scienza sarebbe contraria alla verità, alla giustizia e alla felicità umana; i vantaggi da essa offerti sarebbero solo apparenti e non compensati dai mali che essa produce. Lo scientismo per cui la scienza dovrebbe valere come l’unica guida dell’uomo e fornirgli anche una morale, una religione, e così via, non é del tutto estinto, ma é riconoscibile come una stravaganza extra-scientifica. In realtà la polemica contro la scienza é diretta soprattutto contro gli atteggiamenti che sono alla base della ricerca scientifica e contro le esigenze che la condizionano: in primo luogo, contro l’obiettività della scienza … Proprio perché la scienza é obiettiva, essa trascura e sottovaluta gli aspetti più intimamente soggettivi, sensibili, emotivi della personalità umana … La selezione di idee e persone che la ricerca scientifica effettua, e che é simile alla selezione naturale che si verifica nell’evoluzione biologica, sembra contraria a quella tendenza egualitaria che si va sempre più diffondendo nella società contemporanea … Il dominio che la scienza assicura all’uomo sulla natura non é certo totale e non lo mette completamente al riparo da tutti i colpi che la natura può infliggerli; ma é l’unico mezzo di cui l’uomo dispone per sottrarsi alla schiavitù dei bisogni. Ben difficilmente, d’altra parte, come ritiene Ida MagliIda Magli (Roma, 5 gennaio 1925 – Roma, 21 febbraio 2016) ... Leggi, MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi avrebbe potuto penetrare e capire la psicologia dell’essere umano e non essere piuttosto, fatalmente, indotto ad una valutazione parziale ed inconsistente.

Il discorso non termina qui e proseguirà nei prossimi interventi.

© Carlo Callioni 2019

Bibliografia

Sergio RicossaSergio Ricossa Sergio Ricossa (Torino, 6 giugno 1927 – Tor... Leggi, I fuochisti della vaporiera Gli economisti del consenso, II La moda keynesiana, Come, pag. 38, Editoriale Nuova s.p.a., Milano, marzo 1978

Ida MagliIda Magli (Roma, 5 gennaio 1925 – Roma, 21 febbraio 2016) ... Leggi, Contro l’Europa. Tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht, cap. I O Europa o morte, 2 Evviva MarxKarl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 ma... Leggi, pag. 14, Bompiani, RCS Libri s.p.a., Milano, 5. edizione, febbraio 1998

Nicola AbbagnanoNicola Abbagnano (Salerno, 15 luglio 1901 – Milano, 9 sett... Leggi, Questa pazza filosofia ovvero l’Io prigioniero, cap. II La scienza, 9. La scienza come nemica, da pag. 58 a pag. 60, Editoriale Nuova s.p.a., Milano, febbraio 1979